Redish教授 追悼文

Redish教授の死を悼む

一般社団法人 日本物理教育学会

「物理教育研究」を世界規模で推進されたメリーランド大学(UMD)名誉教授のEdward F. Redish氏が,4年間の闘病生活を経て,2024年8月24日に82歳で逝去された。Redish教授は,1968年にMITで博士号を取得後,メリーランド大学物理学科で原子核理論の研究をするとともに,物理の授業にも熱心に取り組まれた。1992年,サバティカル休暇の取得時に,「物理教育研究」を先進的に進めていたワシントン大学のLillian C. McDermott教授の研究グループに客員メンバーとして参加し,メリーランド大学に戻ってからは「メリーランド大学物理教育研究グループ(UMD PERG)」を立ち上げた。UMD PERGは,物理教育研究の枠組みと,学生の思考の認知モデリングのための分析ツールを開発し,数多くの物理教育研究専攻の博士を輩出した。

1997年頃よりDickinson CollegeのPriscilla Laws教授が主宰するアクティブ・ラーニング物理教育のための複数の新しい授業方式の開発に参加し,各種教材や教科書のセット「The Physics Suite」を開発した。さらにこのセットに関する使用説明書を兼ねた「Teaching Physics with the Physics Suite」を執筆し,2003年に出版した1)。Redish教授は,物理教育研究を,物理学という学問分野の中の一分野として位置付けるべきであるとして,アメリカ物理学会 (APS) やアメリカ物理教員協会 (AAPT) にはたらきかけ,多数の研究会議を提案し実現してきた。さらに,Physical Review Special Topicsの中にPhysics Education Research のシリーズを開始することに尽力し,自らその第1号を編集した。また,生物専攻の学生および医学方面への進学希望者のための物理学コース(Introductory Physics for Life Scientists , IPLS)を開発し,物理の概念を実際の生物学的現象や医学的応用と結び付けて理解できるようにした。

Redish教授は国際的な交流にも力を入れ,国際純粋応用物理学連合(IUPAP)の物理教育委員会のアメリカ代表を務め,この研究分野の国際的な発展に大いに貢献した。

Redish教授の物理教育に関する研究が日本に紹介されたのは,1998年のミリカンレクチャー賞受賞講演「物理教育を科学に」の翻訳2)が2000年に日本物理教育学会 (PESJ) のジャーナル「物理教育」誌に掲載されたのがおそらく最初である。この翻訳者の一人である笠耐は以前よりRedish教授と交流があり,Teaching Physics with the Physics Suiteが出版された2003年には,物理教育研究会 (APEJ) のジャーナル「物理教育通信」誌に2号にわたってこの本の内容をかなり詳しく紹介した3),4)。さらに笠は2006年に東京で開かれた物理教育国際会議(ICPE2006TOKYO)にRedish教授を基調講演者として招聘することを提案され,実現させた。

Redish教授の書籍と講演に感銘を受けた日本の物理教育関係者数十人は研究グループを結成し,Teaching Physics with the Physics Suiteの翻訳をしながらその内容について研究を続けていった。この本の第2章,第3章は認知科学の観点から物理教育を考察しており,物理教育関係者にはなじみのない概念が出てきて理解するのに苦労した。研究グループのメンバーである覧具博義と新田英雄はメリーランド大学のRedish教授を訪ねて直接話を聞くとともに授業見学をした5), 6)。研究メンバーの何人かはPhysics Suite の手法を取り入れた授業を実際に行い,その成果を披露した。

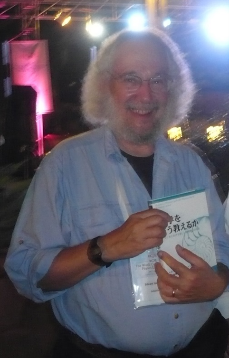

研究を始めてから2年を経過すると,全体の大まかな邦訳ができ,さらに3年間をかけて翻訳を洗練していった。翻訳がほぼ完成した時点で,日本物理教育学会の監修を受け,2012年に丸善出版から「科学をどう教えるか アメリカにおける新しい物理教育の実践」というタイトルで出版することができた7)。出版後は,日本物理教育学会だけではなく,日本物理学会(JPS)や応用物理学会(JSAP)でも,本書を引用する論文が次々に発表されていった。

Redish教授が日本の物理教育関係者の間に,「物理教育研究」の輪を広げた功績はとても大きい。特に「物理教育」が物理学の中の一分野であるという意識を広めたことは特筆すべきことである。ここにRedish教授のご冥福を心よりお祈りする。

1) Edward F. Redish, “Teaching Physics with the Physics Suite”, John Wiley & Sons inc. (2003).

2) エドワード F. レディッシュ,「ミリカンレクチャー1998:物理教育を科学に」物理教育, Vol48, No.1, pp.37-50(2000).

3) 笠耐,「物理教育研究入門 E. F. Redish著;Teaching Physics with the Physics Suiteの紹介」物理教育通信,No.113, 6-13(2003).

4) 笠耐,「物理教育研究入門その2 物理スイートの使用」物理教育通信,No.114, 35-40(2003).

5) 覧具博義,新田英雄,「米国大学・高校の基礎物理教育の動向」大学の物理教育,Vol14,No.2,pp.92-97(2008).

6) 新田英雄,覧具博義,「レディッシュ教授の基礎物理講義」物理教育,Vol56,No.2,pp.132-137(2008).

7) エドワード F. レディッシュ著, 日本物理教育学会監訳, 「科学をどう教えるか アメリカにおける新しい物理教育の実践」,丸善出版(2012).